Möchte man ein Flugzeug bauen und damit dann auch fliegen, muss man der zuständigen Behörde auch beweisen können, dass man hier keinen Unfug verzapft, sondern das Flugzeug den gängigen Normen entsprechend sicher fliegt. Schließlich hängt davon ein Menschenleben ab.

In Deutschland ist die „zuständige Behörde“ das Luftfahrtbundesamt (LBA) und die „gängigen Normen“ zum Bau eines Segelflugzeugs die CS-22 (ehemals JAR-22). In dieser kleinen Beitragsreihe werden wir in der nächsten Zeit den langen Weg des Nachweises der Lufttüchtigkeit beleuchten.

TEIL 1: Lastannahmen

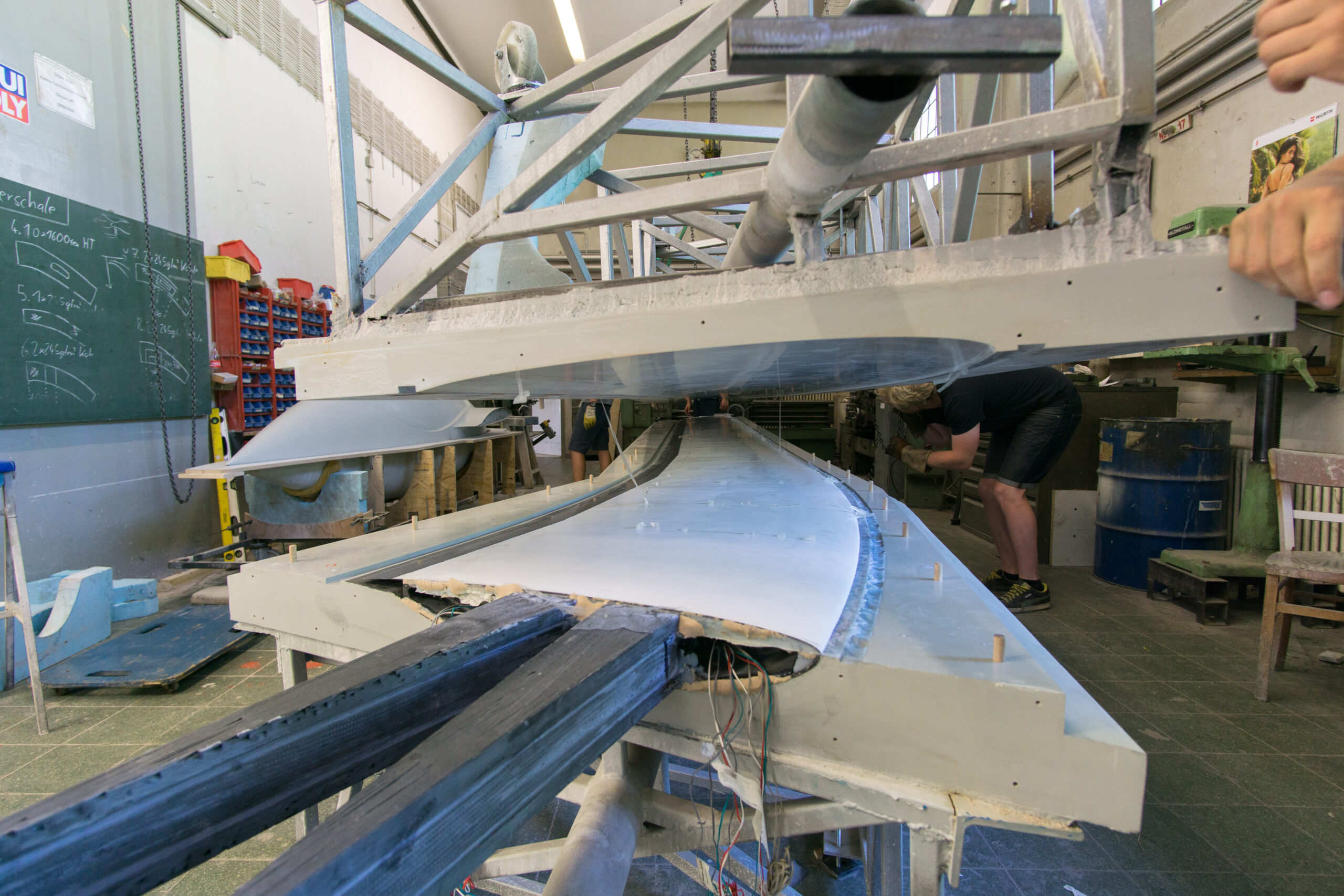

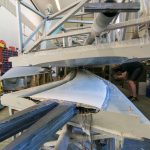

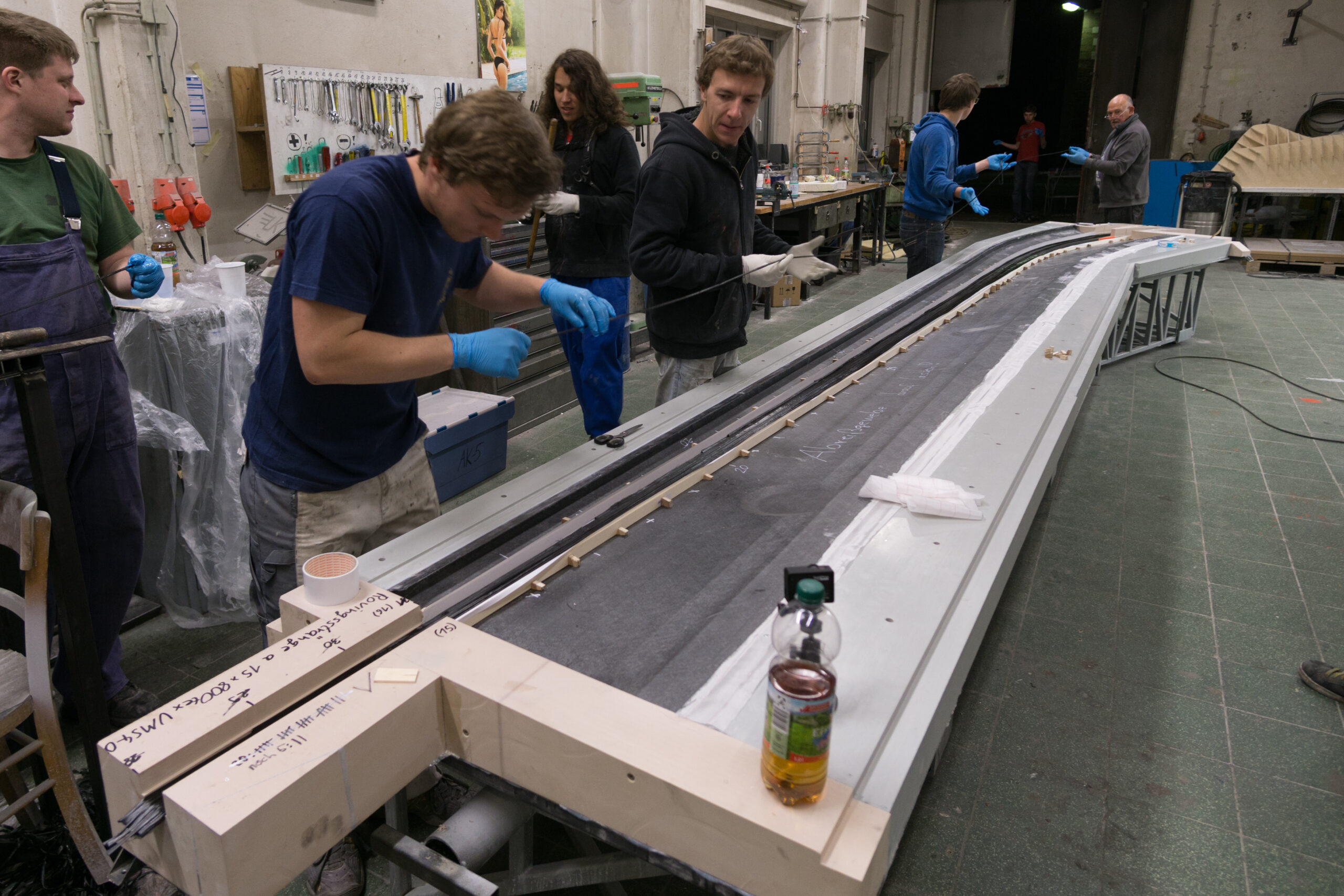

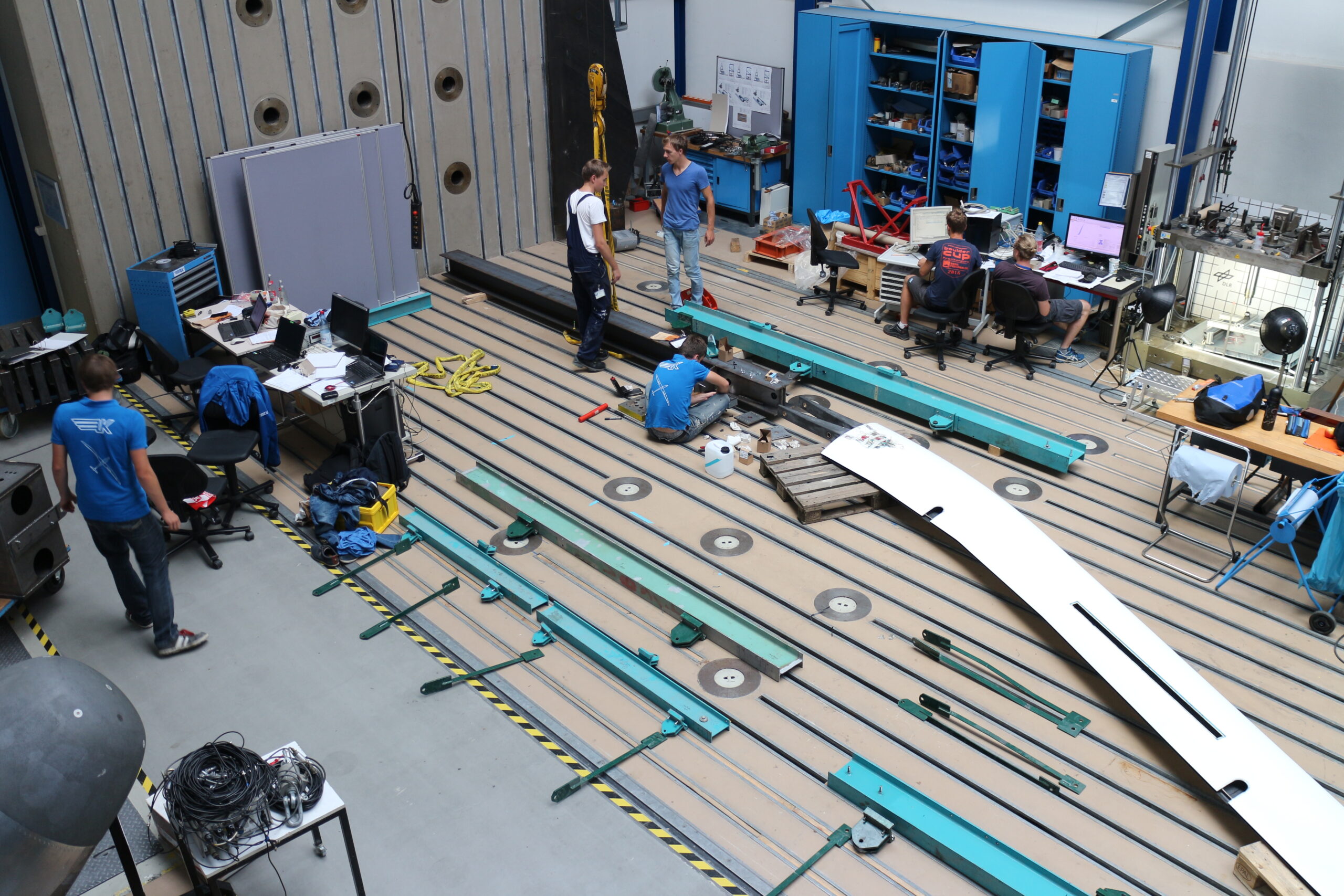

Den Beginn eines Nachweises bilden die sog. Lastannahmen. Hier werden zunächst die Rahmenbedingungen des zu bauenden Flugzeugs abgesteckt. Daraus und aus den Forderungen der Bauvorschrift (CS-22 / JAR-22) ergeben sich Geschwindigkeitsbereiche, Massen und Kraftverteilungen. Diese Informationen sind zentral für alle weiteren Nachweisschritte. Möchte man ein Bauteil auslegen, muss man schließlich wissen, welche Kräfte auf es wirken können. Auch ein Belastungstest macht natürlich nur Sinn, wenn man weiß, wie stark man überhaupt belasten muss. Baut man, so wie wir, ein unkonventionelles Flugzeug, oder allgemein eines, bei dem man die Grenzen des technisch Machbaren erweitern möchte, reichen bisher verwendete Materialien evtl. nicht aus. Doch die Eigenschaften neuer Materialien überlegt man sich nicht beim Kaffee — auch diese müssen anhand von Materialproben nachgewiesen werden. Die Geschwindigkeits- und Massegrenzen sind später im Betrieb relevant, um das Flugzeug nicht zu überlasten.

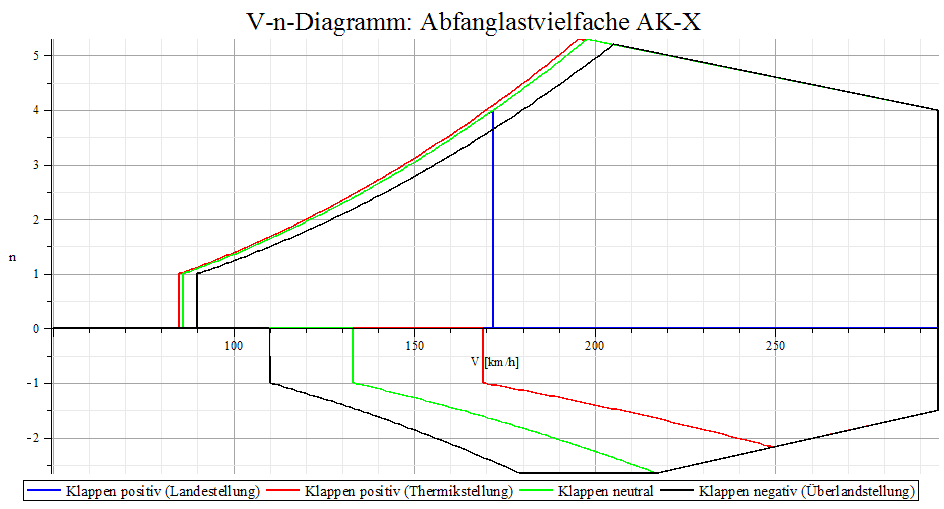

Sind die Rahmenbedingungen geklärt, wird der sog. Flight-Envelope erstellt. Dieser beschreibt den gesamten Betriebsbereich eines Flugzeugs im Flug. Daraus und einigen weiteren Forderungen ergeben sich eine Vielzahl an sog. kritischen Lastfällen, d.h. Betriebssituationen, bei denen das Flugzeug in irgend einer Weise an seine Grenzen gebracht wird.

Stimmt das LBA dieser Liste an kritischen Lastfällen zu, gelten diese für alle folgenden Schritte als Maß: Zum Auslegen von Bauteilen, zum Nachweis deren Festigkeit bis zum Schreiben des Flughandbuches, welches dem Piloten später als Informationsgrundlage dient, um das Flugzeug so zu fliegen, wie es sich der Konstrukteur vor langer Zeit einmal gedacht hat…

AK-X

AK-X